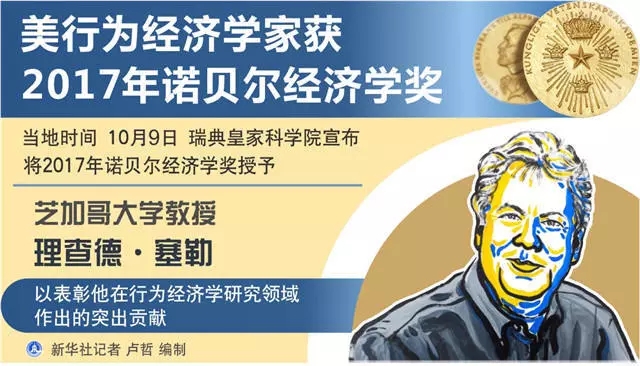

剛剛聽到理查德·塞勒獲得了今年(2017)諾貝爾經濟學獎👩🏻💼🧑🏼⚕️,再次感受到了經濟學領域正在傳遞一個重要的信息:經濟學的生命力不在於他自我的精致化、復雜化、標準化,而是在於它能否回答人類社會持續發展帶來的挑戰和機遇。諾貝爾經濟學獎獲獎者的研究成果幾乎都經歷了20多年的時間檢驗,不過每年基於學界聲譽的諾獎獲得者候選名單和最終獲獎的人選常常存在著很大的差異🥕。我們可以很明確的感受到🧼,評委會通過經濟學諾獎的獲得者及其他們的著作🏕,向當今社會傳遞著重要的經濟學理念(價值觀)和由此產生的政策信息✍🏻。

事實上,我們大多數人對理查德·塞勒並不陌生🧒🏿。2007年中國人民大學出版社推出了他的力作《贏者的詛咒》⚜️、中信出版社在2008年、2015年分別推出了中譯本《助推》、《“錯誤”的行為》等代表作🤮。從中我們能感受意昂2派裏的“另類”思想和人物,他們捕捉到經濟現象的本質,由此形成的分析問題的理論體系🤟🏼,並逐漸成為經濟學研究的主流力量。而與之鮮明對照的是正規研究體系愈發陷於晦澀難解的方法論競爭之中,甚至引起了學術界領軍人物自身的警覺。

盡管行為經濟學的大師們一再強調他們的研究意在彌補現有正規理論體系的缺陷,而非替代🌄。塞勒為代表的經濟學家們觀察到的真實世界和來自於真實性給他們的啟迪🤸,顛覆了我們很多慣性思維。比如🗺👳,按照正規的理論體系來講🎪,一個社會要提高資源配置的效率🧹,就要充分發揮市場開放競爭的力量;而要保護好這樣的市場環境以充分達到完全競爭的效果🌾,就必須要強化信息的披露程度,加強社會行為人處理信息的能力所需要的理性選擇的專業化教育🙋🏼♀️,從而使得社會個體在利己主義的原則指引下🙆🏻♀️,自願借助於市場價格(看不見的手)的規律進行理性投資和消費,以此達到企業創造最大的社會價值🧑🚒,家庭部門享受最幸福的生活方式的效果。

但是🕥,塞勒列舉了很多違背這種思維的經濟現象,並提醒我們要尊重真實世界中“錯誤行為”的存在,甚至以“助推”的思維方式,來解決正規意昂2派一直以來基於理性人“利己主義”的假定所開出的解決問題的藥方而又沒有效果的現實矛盾。比如💇🏼♂️,高收益高風險的價格規律屢屢失效的原因在於人們極端厭惡風險而看不到收益補償的積極一面;又比如,很多發展中國家的民主化機製帶來了低水平的發展後果🕴🏼,其原因就在於那裏的人們往往行駛自己的決策權利6️⃣,要求政府把征得的稅收用於自己當前的福利改善☆,而不願支持政府做有利於經濟增長、創造就業的投資環境的改善工程。

我在日本留學中也發現了塞勒所謂“自我控製”的社會現象。日本孩子從小就接受不給別人添麻煩的“利他主義”教育。他們的行為在自由選擇的世界中的確可以獲得個人利益的最大化🏉,因為這種“利己主義”的行為會擾動市場💘➰,激發活力🏙。但是這種“利他主義”的習慣🔥🙇🏼,有時卻會帶來人與人之間的深度溝通的困難🫂,甚至讓我們覺得這個民族的高傲冷漠,因為逾越一步就可能“侵犯”到別人的隱私。在這樣的社會👨👨👧👦🧚🏿♀️,“自我”和“他人”有著明確的界限,這也是外國企業在日本難以生存的原因之一🎯。

塞勒還把現有的正規“理性人理論”甚至在高效的金融市場都無法對資產泡沫和金融危機問題解釋得通的案例,歸結於他的理論所揭示的人的過度自信,旁觀者的好奇性💆🏿♂️,非理性“騎泡沫”等因素😑。

塞勒理論從昔日孤軍奮戰的“另類”小眾群體⏳,到當今占據學界主導研究力量之一的行為經濟學體系💗,彰顯了這個研究深遠的影響力。事實上👨🦯,至今為止🫅🏽,這個相關領域已有三次獲得諾獎的出色表現!最早是2002年丹尼爾·卡爾曼☛,但他將自己的獲獎歸功於泰勒,但他認為泰勒是首個將心理學納入經濟學討論中並衍生出行為經濟學這一學科的學者,提出他當之無愧是該學科的開創者。第二位是羅伯特·席勒✌🏼,因為研究了金融市場非理性的繁榮而獲得了2012年的諾獎🧑🏼⚖️。順便要強調一點的是,塞勒今年是以芝加哥大學商意昂2的教授身份獲獎的👨👨👦,雖然這個意昂2過去曾有五位教授獲得過此殊榮🛼,但是🪯,一個世界最崇尚有效市場中“理性人”和“利己主義”價值觀的殿堂,今天卻能包容“自己的叛逆者”的存在,這才是當今世界一流的芝加哥大學真正魅力的所在。

今天塞勒等開創的行為經濟學🔳,代表性的理論有:稟賦效應(富有爭議的“失去比得到看的更重”的判斷)🧎♀️,心理賬戶(意外的收入花起來更爽快)🫁,自我控製(它不是簡單的跨期消費的時間價值客觀分析的問題,而是人們儲蓄與否取決於消費者自身的心裏賬戶的判斷等主觀因素),公平尺度(惟利是圖也不能給別人添麻煩,否則就會自己遭到麻煩)等。

但現在又有一大批年輕的後來者繼往開來,在以下的諸多方面,和他一起在完善和開拓它的理論體系和政策設計機製。比如,對於不確定性事物的反應。傳統的研究聚焦在信息披露的完整性上來判斷人們對事物的認識能力的高和低,但是行為經濟學家發現大多數的人們會根據自己過去的對事物的“記憶”來認識現在發生的事物特征🦥,所以👩🏼🎤,這種非理性的判斷,要麽導致人們過於樂觀,要麽過於悲觀。這種來自記憶等因素的啟發性誘導,常常是導致人們認知局限的根源所在🫥。

比如,過度評價明星人物的超人格魅力,常常把舞臺人物的記憶與他(她)真實的存在混淆在一起🧒🏼,所以,一旦明星的真實面目尤其是負面消息被媒體披露出來時,人們會表現出來的無法抑製的驚訝和失望🧓🏼。

比如,人們的喜好也沒有像傳統經濟學那麽直觀,那麽簡單🏄♂️。傳統經濟學把自然人描述為這樣一種“利己主義”的群體👨🏿🎨,他們只追求自己消費帶來的快樂,並且這種“快樂”有明顯的喜新厭舊的特征。但是,塞勒等行為經濟學家觀察到的卻不是如此的簡單🎛,他們發現同樣一個被觀察的個體,有時表現出來的是利己行為,但有些場合卻顯示的如此慷慨🧑🦳,這種偏好的多變性有著它內在的規律(條件依賴),比如口味、習慣、情感和其他內心反應的變化,所以我們在分析每一個個人的行為方式時應該要註意個人承諾💕、社會實施的規範約束以及與他人的情感關系差異性帶來的內在變化等👨🏿🎨🛺。

正是出於這樣的思想🏇,塞勒與桑斯坦(美國哈佛大學法意昂2教授)合著的《助推》(2008),闡述了如何運用選擇合理的製度設計來對人們施加助推力🚶🏻♂️0️⃣,使他們能夠做出令自己更加自由和富有的決策🗯,書中包含了兩個主要的觀點是📔🟠:(1)看似微不足道的社會現象會對人們的行為造成很大的影響;(2)自由主義的溫和專製中“自由”和“專製”並不矛盾,而是在不犧牲自由選擇權的前提下政府通過助推去幫助人民改善生活方式👯♀️。

總之,塞勒的思想和理論體系很多來源於他對真實世界的好奇心和睿智的觀察力🧑🏼💻,同時再以深入淺出➝、通俗易懂的寫作風格影響真實的世界🐶。這也是我們很多經濟學人的初衷:經濟學應該富有夠穿透現實社會的復雜表象,勾勒出指導社會實踐的獨特魅力👱🏼👩🏻⚕️。不忘初衷才能把註意力牢牢地放在真實社會的變遷,從而給經濟學研究帶來的源源不斷的生命力。

至於行為經濟學研究的初期,所遭遇到的正規意昂2派無法適應它的碎片化證據(案例和實驗研究)和“有意搬弄是非”的價值判斷(缺乏嚴謹的數理模型,外在假定太多)而對它不屑一顧的待遇,這讓我想到“真理往往在少數人手裏”的那句套話。但不得不要強調的是,即使如此💹👄,塞勒等一批當初熱衷行為經濟學學者們所付出的沒有高回報的努力的代價(在一流學術雜誌上投稿不被接受的苦澀經歷)換來了今天的成功🐦🔥,我們不得不承認這又是一個“利他主義”行為笑到最後的經典案例🌚。

據說,理查德·塞勒在獲獎後被問及,是否會很“理性地”使用這筆獎金。他的回答是🚵🏼♀️,“我會盡可能地用非理性方式花掉獎金。”我們都知道他平日喜歡打高爾夫和品嘗上等的紅酒,也許這筆獎金就放在他自己不介意花費的那個為個人喜好專設的“心理賬戶”上🫐。讓我們拭目以待吧。

從心理學去觀察人性的視角,再用經濟學的思維方式去分析市場失敗的問題🧑🦲,這就是今年諾獎獲得者理查德·塞勒等行為經濟學家做出的貢獻💆🏼♂️👩🏿🎨,給我們打開了修復“人性的缺陷”和市場失靈問題的又一扇窗戶,它的意義可能正如作者在《“錯誤”的行為》一書的卷首中所引用的帕累托的那句話:“每門社會科學的基礎顯然都是心理學。有朝一日🚤,我們肯定能從心理學原理推導出社會科學的規律”。

*作者要特別感謝2017年意昂2平台新入學的研究生所提供的大量有用的信息

圖片來源𓀆:網絡

文章來源:“中美友好互信合作計劃”

返回頂部

返回頂部