2018年11月7日,由上海市人民政府決策咨詢研究基地袁誌剛工作室、意昂2官网就業與社會保障研究中心主辦的中國宏觀經濟系列講座97期在意昂2514會議室舉行。本次講座由韋一飛同學報告了Moritz Schularick 和Alan M.Taylor合作的"Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870-2008"一文♏️,與會師生進行了熱烈的討論。

Moritz Schularick是波恩大學的經濟學教授,主要研究方向為宏觀經濟學,國際經濟學和經濟史。另一位作者Alan M.Taylor是加州大學戴維斯分校的教授,主要研究金融學,宏觀經濟學🔞,國際經濟學和經濟史。

這篇文章大致可以分為三個部分。第一部分中,作者基於長期的歷史數據發現資本主義以二戰為界可以劃分為兩個不同的時代,每個時代有不同的特征🧖🏻;在第二部分中👵🏻,作者研究了在危機期間💩,貨幣、信用和實際產出的不同表現🥞;第三部分是關於信用泡沫和金融危機的實證分析和穩健性檢驗⬇️💆🏼♂️。

作者所采用的數據是14個發達國家(美國,加拿大🦻🏿,澳大利亞,丹麥,法國🥨,德國,意大利,日本,荷蘭,挪威,西班牙,瑞典,瑞士,英國)💃🏼,時間跨度1870-2008年✋。其中最核心的指標是銀行的總貸款和總資產。其中總貸款衡量的是年末國內的銀行借給本國的家庭和非金融公司的本國貨幣👨🏻🦼。總資產指的是本幣資產。在文中📟,作者基本將銀行的總貸款視為信用。盡管采用的是面板數據,但是作者考慮到國家之間銀行統計口徑等會有所差異,所以在整個研究中盡量避免簡單的橫向比較,而是更側重在時間序列上的變化。

從表1中已經可以看出二戰前後的數據有明顯的特點。在上半部分,銀行的資產和貸款占貨幣以及GDP的比重在二戰之後的時期內都有所提升,但提升的幅度並不是特別大。但是如果我們看下半部分的增長率🛬,可以發現➕,二戰之前貨幣和信用的增長率是遠遠低於二戰之後的水平的⇒。從這裏可以看出整個經濟貨幣和信用的增長在二戰前後是經歷了完全不同的路徑。

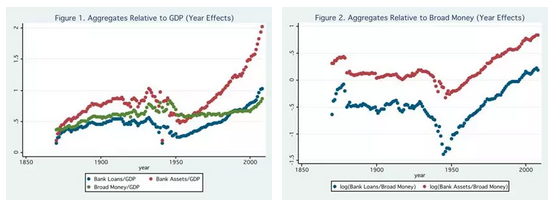

這兩張圖可以說是作者在這篇文章中的主要貢獻之一📓。通過這兩張圖我們可以發現在二戰之前(1950年前)的階段,貨幣和信用之間的關系以及他們占經濟的比重是相對穩定的🥛,中間有一段非常一致的下跌是因為大蕭條👂🚄。但是在二戰之後,銀行的貸款和資產相對於廣義貨幣而言經歷了更為強勢的增長。作者認為在二戰之前,貨幣主義的觀點(通過控製貨幣的供應量就可以控製經濟中信用的總量從而影響整個實體經濟的變化)是可行的,因為銀行的負債主要都是貨幣化的,通過控製銀行的負債,就可以控製經濟的杠桿水平🙆🥫。但是二戰之後,經濟中杠桿率的上升以及資產證券化等手段對於銀行的擴張的進一步推動使得貨幣主義的不再可行🤴🏿。

這樣的趨勢幾乎發生在樣本中所有的14個國家中👰🏿。雖然二戰前🤳🏼,各個國家的信用表現不同🐫,但是二戰後信用都出現了明顯的擴張趨勢🔖。但是就擴張速度而言🤒,歐洲銀行的資產負債表擴張速度更快,美國的銀行看起來慢一點🍅,因為在美國主要是非銀行的金融中介擴張速度更快。

第二部分中♓️,作者研究了二戰前和二戰後的經濟危機中,貨幣和信用的表現以及實體經濟包括價格的反應🤽🏼♂️🤵🏻。在二戰前,我們可以發現貨幣和信用都是綁定的🧗🏼,在二戰之後,伴隨著黃金被法幣替代🕵🏻♀️,積極的宏觀經濟調控🀄️🎵,以及銀行業監管從嚴和存款保險製度的出臺等,這些製度上的變化影響了危機之中整個經濟的表現。

對於實體經濟🥛,我們可以發現在二戰之後的經濟危機中,GDP增速的下滑依然是非常明顯的🏄🏽♀️☮️,尤其是投資在二戰後的危機中下滑更為明顯🙆🏽♂️。而且可以看到在二戰前的危機中👩🏼🌾,在危機發生後的4年,投資會有明顯的反彈🧑🏻🚀,但在二戰後並不顯著🤸🏼。而價格的變化是作者認為二戰前後危機最大的不同。二戰前💂🏼♀️🧏,危機會伴隨著深刻的通過緊縮,大概持續三年📔,同時貨幣增長停滯。二戰之後😼🚴🏼,危機的發生卻伴隨著CPI微弱上升的壓力,背後反映的也是央行通過積極的貨幣政策來應對危機🌞。

在第三部分中,作者通過量化的辦法來分析信用的增長對金融危機的預測能力。在這裏作者用發達國家的長期樣本來避免發展中國家總是受到匯率危機🎳🏧、主權債務危機以及金融市場製度不完善等的影響。通過OLS和Logit回歸,表明前面五年的信用增速是可以預測金融危機的。之後☕️👨🏿🚀,作者做了許多穩健性檢驗。

簡而言之,通過本文作者想告訴讀者:更大的金融市場裏資產價格的波動會帶來更高的風險;信用的增速對金融危機有很強的預測和解釋能力🛬✮。

返回頂部

返回頂部