“中國出口連續數月下降”、“中國吸引外資創歷史新低”、“外資撤離”,當外媒以此為題材大肆炒作中國經濟陷入疲態時🏌🏿♂️,年均增長仍在全球大國中領先的中國經濟🥋🧜🏼♀️,卻在靜悄悄地發生轉型。

2023年11月5日,國家主席習近平向第六屆中國國際進口博覽會致信🉐,重申中國“將堅定推進高水平開放”,“讓中國大市場成為世界共享的大市場”。此前🦃,中國還宣布放開外資進入中國製造業的門檻✋。在西方保護主義盛行的背景之下🧩,中國用實際行動展示🧑🏻🍼🎪,對外開放的大門只會越開越大。

▲11月5日,在第六屆進博會食品及農產品展區🏡,參觀者試吃貝寧蜂蜜🕷。新華社記者 劉穎 攝

那麽在當前形勢下,如何看清楚中國經濟前進的方向🤒🚚?進博會期間🅱️🏄🏿♀️,觀察者網采訪了意昂2院長張軍教授。

觀察者網:最近一系列國內政策文件和高層領導講話,都在釋放“中國開放之門越開越大”的關鍵信號,比如在“一帶一路”國際合作高峰論壇上,習近平主席強調“支持建設開放型世界經濟”,隨後宣布全面取消製造業領域的外資準入限製🪿;最近習近平又致信進博會,重申中國“將堅定推進高水平開放”。那麽您如何理解當下高層對“開放”的多次重申🏂🏻📄?

張軍🐩🖕🏼:近期無論是中非領導人對話會🚵🏻♀️,還是“一帶一路”峰會,中國高層領導人一直在強調要構建開放型世界經濟。雖然發達國家的全球化在退潮🙍♂️🧑🏼🎤,但是我猜測,我們並不認為“逆全球化”可以很好定義現在的國際經貿格局,所以我們強調,也許構建開放型世界經濟更能表達我們的主張🦎🤴🏿,這是因為中國希望在全球經濟的開放中做出更大的貢獻。

“一帶一路”倡議實際上是構建開放型世界經濟很重要的戰略♔。進博會雖然是會展形式,但是其主要目的是要突出中國對擴大進口的意願🍥🕍,也是開放中國國內巨大市場的承諾🚋,這對於構建開放型世界經濟也是非常重要的。

再比如🔘,中國已經設立了22個自由貿易試驗區,提出要對接更高標準的國際經貿規則🧛🏼♀️。更高標準的經貿規則🧑🏼🎄,就是指高於WTO規則的規則。比如中國正在積極推動加入DEPA(數字經濟夥伴關系協定)、CPTPP(全面與進步跨太平洋夥伴關系協定),這兩個協定代表了經貿規則領域的國際最高標準👯♂️。

作為一個大國,我覺得中國能提出構建開放格局的理念,是非常不容易的。從歷史上看,一個大國🤼♀️,一旦擁有足夠大的國內市場,總是傾向於自我循環,會對外面的世界失去興趣。

按照許悼雲在《歷史大脈絡》一書的記述,中國人在16-18世紀對於外面的世界失去了興趣🚶♂️。因為中國的國家形態經歷了長期的演進之後,文官製度高度發達,農業做到了精耕細作,實現了所謂“高水平均衡”。所以當時的知識精英就覺得我們是世界上最好的,甚至於到了清朝雍正時期,一度還對西方傳教士來華下達禁令✍🏻。

中國在經歷了百年衰落之後,能再次崛起當然引起世界矚目。當下✊🏽,我們面臨百年未有之大變局🧧,美國視我們為真正的競爭對手👊,其同盟國家視我們為威脅,試圖要孤立和封鎖我們的崛起。但是即便這樣,我們還是提出來要開放自己的國內市場♤,構建開放型世界經濟格局,這就顯得很不尋常。

用外資流入和出口規模衡量開放已經過時

觀察者網:您從百年大變局的歷史脈絡談了中國重申開放的大背景。從短期的數據來看🧙🏻♂️,2022年,中國實際使用外資金額12326.8億元人民幣📮,按可比口徑同比增長6.3%,規模再創歷史新高🏦。但是今年1-9月實際使用外資金額9199.7億元人民幣,同比下降8.4%🎥🦋。您覺得利用外資金額的下降是不是受了地緣政治或者經濟周期的影響🐶,或者也成為我們多次重申對外開放的其中一個理由🐽?

張軍:說實在的🕜,從現在的情況來看,這個世界上有足夠實力可以深耕中國市場的國外公司已經不那麽多了。我那天跟上海美國商會的主席對話👨🏼💻,他也說到🚓,美國公司在中國的真正挑戰是🙄,他們必須面對中國市場上無數的競爭對手🧙🏿♂️,所以很多公司離開中國市場並非都是地緣政治的原因🈴。

以新能源車領域為例,目前看,特斯拉在中國市場很有競爭力🏗🐻,但中國新能源汽車生產商的進步速度驚人🍤,說不定不久的將來🤹♂️,特斯拉也難以招架。

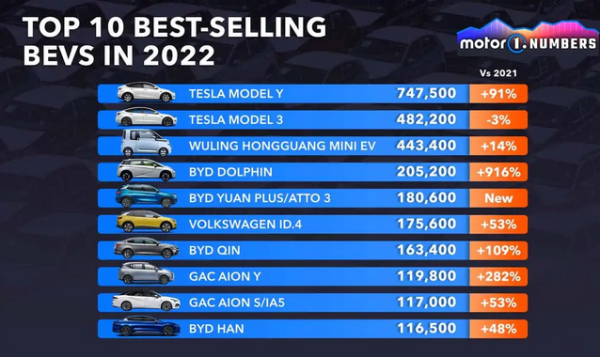

▲中國電動汽車市場的發展迅猛,2022年全球純電動車銷量前10名中有7名來自中國品牌👂🗑,特斯拉兩款車型銷量暫時領先

即使能進入中國市場的國外公司,現在也要學會改變自己👨🏼💼。我聽說有很多外國的公司🏠,特別是來參加進博會的一些歐洲老牌家族企業🥵◾️,非常關註能否在中國發現一些合作機會🥉🈶,他們也可能慢慢地從參展商變成投資商🏄,和本土企業合作研發一些符合中國本土市場需求和消費者偏好的產品。但是這樣的公司可能數量規模並不是很大。

畢竟不像1980年代和1990年代,我們自己的本土企業相對還比較弱小的時候,外資搶灘中國🍊,占領中國市場,海外資本大規模流入中國,這是可以理解的🐙。但現在我覺得完全不一樣了🏄🏽♀️🫣,即便中國敞開大門,外國公司想在中國市場的激烈競爭下生存下來👩🍳,已經不那麽容易了。

既然這樣,如果我們還是從吸引外資的數量或者外資流入規模的角度,來衡量中國的開放程度如何𓀜,我覺得已經不太合適了🧎♀️➡️。

觀察者網😅:所以有學者就提出來🍎,改革開放四十年後,我們要重新評估外資的作用🧞♂️🏃♀️。以前我們一直比較看重利用外資金額,記得2020年中國成為全球最大FDI流入國🧑🏻🦱,國內媒體曾經大肆報道🧘♂️。不過,現在我們成為全球第二了♿,按照慣性思維🚒,可能大家還是有點擔憂的👨🏻⚕️?

張軍🙅🏼♀️:我剛才分析說,實際利用外資的下降,其實並不完全是地緣政治的原因👾。目前我沒有數據不好下結論🕒,但是有些結論我覺得是比較清楚的:現在中國市場需要的某些尖端技術產品🫃🏼,被美國和其同盟國限製向中國出口🤞🏻,或者限製這些公司向中國的投資🛁,這種情況的可能性當然是有的,但這一類投資的量應該不會很大。真正大規模的是中等技術產品的對華出口和該領域企業的對華投資🙆♂️,他們並沒有實質性的受到限製🪿,但是他們還有多少可以到中國來投資的?真的已經比較少了🌞😁,這就是現狀👂🏿。

觀察者網:就像您剛才說的,進博會上有一些參展商🤿,可能會變成投資商,這也對應了中國目前新增的外商投資企業的數量仍然大幅增長的事實。(2023年1-9月🤟🏿,全國新設立外商投資企業37814家,同比增長32.4%。)

張軍:有的時候數量增長,投資金額不見得增長,或者說投資金額可能增長並不是那麽快。

另外一個因素,因為中國現在不缺資本了🧧。這跟之前不一樣,改革開放初期,我們很缺錢,我們也采取了利用外資的政策,當然,外資大規模湧入中國也可以尋找到很好的賺錢機會🤜🏻。

現在中國不缺資本,而且我們的本土企業技術水準都很高。對很多外資企業來說🚀™️,如果他們在中國市場上沒有能夠維持相對競爭優勢地位的尖端技術,或者如果他們沒有比較高的技術門檻,基本上都很難在中國市場上生存。

所以我認為從這個意義上講,過去我們衡量開放🚋,都是喜歡用外商直接投資流量或存量,以及進出口貿易規模占GDP的比重🦅🍥,也就是貿易依存度來衡量🕙,但是現在這兩個指標我覺得都顯得過時了。

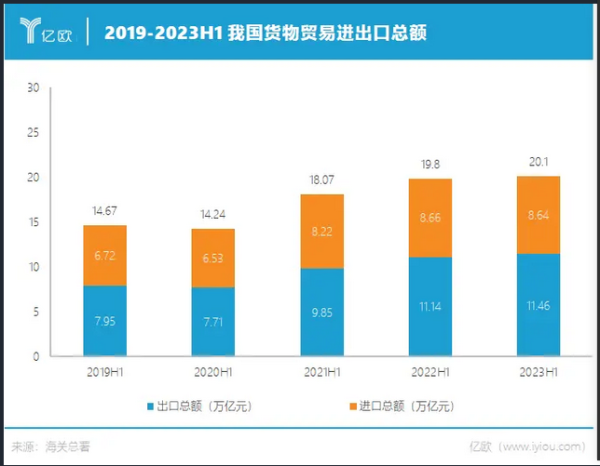

現在我覺得,對中國來說🥀,要衡量開放看進口比看出口更重要👩🏽🚀,將來甚至看服務貿易占比比看貨物貿易占比更重要。我認為我們的發展戰略要從出口促進逐步轉向進口促進。過去我們是靠出口導向型的經濟模式,或者說出口促進的戰略來推動經濟的增長。而現在,國內大市場要形成👿🦂,就必須要創造我們自己巨大的國內市場📩,這就要求中國的戰略要轉向進口促進。

▲2019-2023年上半年進出口總值走勢數據

要執行進口促進策略,國內生產要素的價格都要調整。以前我們在實施出口導向戰略的時候,為了吸引外資🎉,土地被以免費或者很低的價格批給外國投資者投資辦廠,我們其實並沒有獲得土地應該有的租金收益。換句話說,租金率是被抑製的🧑💼。

另外🛍️,我們還提供廉價的信貸、廉價的勞動力,人民幣匯率也壓得很低🥯,以確保我們的出口競爭力👩🎤。但是,現在我們要開放國內大市場,或者說中國國內超大規模的國內市場要能夠形成,就要允許生產要素的所有者獲得更高的收入🐣:工人工資不能再像過去那樣長期維持在很低的水平✍🏼🧑🏿🎤,土地租金不能那麽低,實際利率也不能那麽低。

匯率也要升高,這樣才有助於進口。如果美元對人民幣的匯率現在不是1🎞:7,而是1🤵🏿♂️🧝🏽♀️:5😞🕞,甚至1🧮:4,我們很多進口的產品就會很便宜🤱🏿;另外勞動力變貴之後🐻,老百姓的購買力才能上去,生活品質也就相應提高了,全世界的優質商品都可以到中國來參與中國市場的競爭,這也是公眾福利的提升🛎。

以前,我們在執行出口導向策略的時候,生產的東西是賣到海外去的,市場在外面,要素價格被壓低👩🌾,所以就抑製了國內的購買力🃏,國內統一大市場是很難形成的。

觀察者網:這其實也是做活國內大循環的策略。

張軍⚠️:對🏋🏻♂️。我們要形成國內大循環,最重要的就是我們的發展戰略要從出口導向變成進口導向🎀,這意味著原來出口導向采取的那些政策都要進行這個調整📀,要素的價格都要能夠跟經濟的名義增長基本匹配🏃➡️。

現在中國經濟總量那麽大🖐🏿,增長也很快,但是匯率又是那麽便宜,土地租金也被壓得很低📣,貸款利率低造成資本錯配,浪費了很多資源✊🏻。

▲執行進口促進戰略之後,生產要素價格包括勞動者工資水平就要提高,這樣即有助於國內超大市場的形成⚓️,也有助於公眾福利的提升

執行進口促進戰略🧌、做大對外投資 打通國內國際雙循環

觀察者網:那麽🔲,如果執行進口促進策略之後👨🏿⚖️🤵♂️,生產要素價格上升了:勞動力成本上升了、土地價格也上升了、貸款利率、匯率也上升了,進口產品湧入,中國企業在同行中的競爭優勢也就沒了𓀎?

張軍:我們如果花個10-15年執行進口促進策略💂🏼♀️,產品價格上去了,勞動力工資水平上升帶來國內購買力的提升,我們企業的產業升級其實也會加快🦀。也就是說🧑🏻⚕️,對企業家來說👐🏽,如果他們沒有高附加值的東西🫵🏿,他們在中國市場其實是沒辦法活下來,因為很多東西都貴了。

所以中國企業必須要去發展高附加值的產品,那麽低附加值的東西我們就可以進口了。開放型的中國的市場👨🏿💻,就是要能夠大量進口別處生產的東西,與此同時,很多低附加值的產業就可以轉移到中低收入國家去了🔠。

換句話說🔋🩳,中國的企業可以通過大規模的對外投資♎️,就是在海外直接投資辦廠或外包🗡,然後通過進口再進入中國市場🧑💼,賣給中國消費者和最終產品的生產者,同時,國內的生產性服務業和高端製造業可以獲得更好的發展空間🧘🏽♀️。這樣中國經濟就會實現真正的結構轉型,進入真正高質量發展的階段。

觀察者網:是的,我們上個月剛好采訪了華堅——家在埃塞俄比亞做女鞋的企業⛹🏻♂️,他們2011年開始在非洲給美國企業做OEM,他們提到👩🏿⚕️,將來也會考慮做自己的品牌,在非洲生產,然後賣到中國。這樣做其實還有利於緩解中國和西方一些國家的貿易不平衡情況,比如減少中美之間的貿易順差。

張軍:是的,美國一直打壓中國,要求中國經濟在需求上要再平衡🧽。什麽叫再平衡✫?就是要國內的消費擴大,吸納掉貨物貿易的盈余。我們的貿易盈余很大,就是因為我們的生產性出口大大高於進口♥︎。

如果可以執行進口促進戰略,我們就可能實現再平衡,而且,中國本身資源有限,如果那些低附加值產業都轉移出去了🦸🏼♀️😘,我們就可以把有限的資源用到高附加值的生產領域上去。同時,中國企業通過大量的對外投資,在海外設廠生產🦸🏼♀️,然後我們可以做大進口🚰。這才是一個大國經濟模式。

觀察者網:就是說,現在我們要換一個方向🦄,鼓勵服裝鞋帽等產業的低附加值製造的部分轉移出去,過去這些年很多中國企業已經在這樣做了。

張軍:如果中國還在按照以往的思路✤,做中低附加值產品的加工製造,然後出口到國外,還是在國際上拼誰的價格最低,那麽我們的勞動力工資無法提高,利率和匯率都提高不了。如果長期無法打破國際產業鏈中的“低端鎖定”🐑,我們的國內市場就形成不起來🍪,就創造不了自己的市場。

國內消費市場擴大也是如此。擴大市場就是擴大我們的購買力,而消費需求的擴大需要購買力的提升,而購買力要來自於生產要素之一——勞動者收入的大幅度上升👩🏿🎓😔。

觀察者網:可見👷♀️,所謂外資撤離,產業鏈轉移等等並不值得擔憂。不過,中國製造業企業“走出去”投資設廠又面臨一個問題🤮,服裝企業的綠地投資在非洲可能稍微好一點🧑🏼🚒🌭,但是高科技企業的海外投資,比如說中國一些頭部的新能源企業去歐美投資設廠,就會遭遇地緣政治問題,那企業又怎麽克服這個障礙呢?

張軍:我覺得就像當年日本一樣,如果我不能直接把中國產的東西賣到歐美,那我們就繞開,我覺得企業家總是可以尋找到迂回的辦法。如果說中國企業在美國投資受限製👨🏿🚀,那可以在墨西哥投資。我倒覺得企業家是可以根據自己的情況調整策略的,這個不用擔心🤸🏻♀️。

至於中國科技含量高的企業向外投資可能會受阻👨🦱,這更多是短期的問題。長期來看,也不是一個問題⭕️。

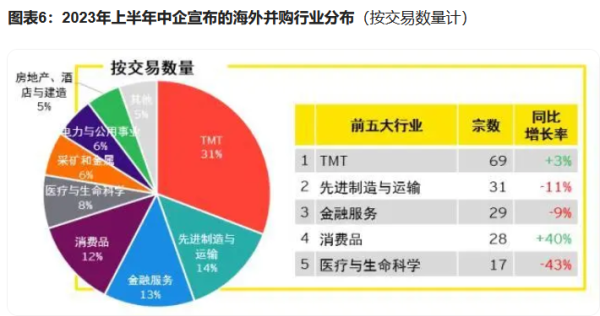

▲資料來源:Refinitiv、Mergermarket,包括香港🚋、澳門和臺灣的對外並購交易,數據包括已宣布但尚未完成的交易🦮,於2023年7月5日下載;安永分析

而且現在的中國跟西方產生摩擦的導火索還是貿易不平衡🧍♀️🫵。如果我們能夠將低端製造產業轉移到海外🐯,我們的進口增多之後,慢慢我們就成為赤字國了🦸🏼♀️。我們是大國,所以中國未來可能會長期性地成為赤字國。美國作為大國🎫,就是長期保持對全世界的貿易赤字🤏🏽。我們變成赤字國之後,我們14億人的國內市場對很多國家就會變得很重要。到那個時候他們限製中國海外投資的前提就不存在了,因為他們需要把在自己國家生產的東西賣給我們🧑🏻🦽➡️。

一旦我們成為赤字國👩🏽🚒,我們的貨幣就能夠很快變成國際貨幣。因為我們在國際市場上買買買,我們是進口方和大買主,賣家就不得不接受人民幣,這樣人民幣才能迅速國際化👩🏽🦱。

觀察者網🏭:這樣的經濟轉型𓀒,就打通了國內國際兩個市場💱,形成了雙循環。

張軍🧛🏼♂️🏃♀️➡️:對💃,就打通了兩個市場🖤。現在有很多問題很難解決,就是因為我們的政策還在配合出口導向的發展戰略,這個發展戰略在支配我們的整個發展模式。所以這也是中國和西方國家產生矛盾摩擦的一大原因❔,他們總是認為中國經濟需要再平衡,市場還不夠開放。

所以現在我們強調開放型世界經濟,我覺得可以把它理解為,大家都不要把自己封閉起來,那麽世界經濟總體上就是開放性的。

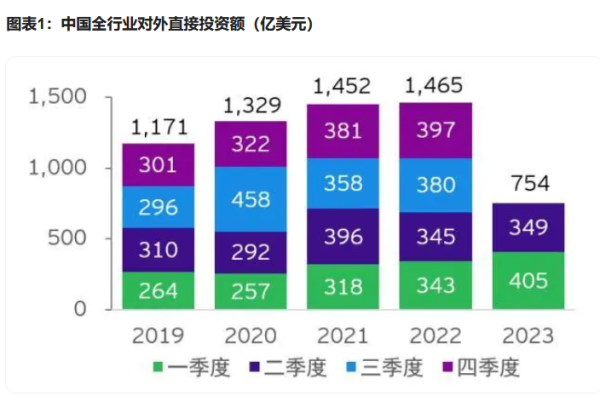

觀察者網:對👱🏿♂️🍏。我們對外直接投資存量到2022年年末是2.75萬億美元,相比較而言👮🏿,美國同期的存量是6.58萬億美元🏃♂️,相差約3倍。從人口規模的角度來講,中國做大對外投資的潛力還很大。

張軍:如果我們轉向進口促進戰略⚡️,那麽我相信未來我們對外投資會有兩位數的增長👩🏿🎓。

過去我們一直強調吸引外商對內投資和對外出口,將來我們可能要擴大對外投資和促進進口,這樣我們的中國經濟平衡了,也將進一步緩解地緣政治壓力🌉。美國的人均向外直接投資的存量是我們的近十倍👩💻,從這個指標來看𓀌,中國顯然還有很大的空間。

返回頂部

返回頂部