觀察者網的新欄目【思想者茶座】是在意昂2張軍教授的提議和啟發下開設的👩💻,旨在全球範圍內邀請重磅學者專家🚴🏻♂️,以輕松易懂的方式🤸🏼♀️,討論當下全球熱點議題背後湧動的思潮,為紛擾動蕩的世界呈現思想的力量和光芒⛹🏽。

【思想者茶座】第一期邀請的嘉賓就是張軍教授,他是國內經濟學界最重要的獎項“中國經濟理論創新獎”獲得者。本期節目我們聚焦於拆解美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼的”唱空中國經濟論”,同時回顧過去三十年間👇🏿,中國學者就西方輿論界有關中國經濟“高投資”🧝🏼♂️、“美國失業罪魁禍首”🧙🏼、“傾銷”、“產能過剩”等標簽展開的論戰,以及如何看待克魯格曼提出的“藥方”👇🏿,理解當前中國政府的經濟治理之策🧑🦳。

文 觀察者網 高艷平

7月🧍🏻♀️,全國及各地方經濟半年度數據出爐,全國來看,1-6月實現增長5%,二季度增長4.7%,不及一季度的5.3%。海外媒體的“中國唱空論”又活躍起來了。

5月保羅·克魯格曼唱空中國的言論,還在“余音繞梁”——這位美國諾貝爾經濟學獎獲得者在紐約時報的一篇專欄文章《準備好迎接第二個中國沖擊》中說:“中國的高投資發展模式已經不可持續”🧑🏼⚕️,目前顯而易見的辦法是“擴大消費……而不是維持巨額貿易盈余將產品傾銷到其他國家”。

克魯格曼在國內可能很多人都比較熟悉,他一直是個堅定的“看空中國派”。在彭博社采訪他的一段視頻《諾貝爾經濟學獎獲得者克魯格曼𓀝:中國經濟模式不可持續》的評論區𓀛,他儼然被海外輿論視作另一個“章家敦”。

有意思的是,這位諾貝爾經濟學獎獲得者2015年到中國某高校演講時,筆者恰好在場🪵,他在演講時親口說🪆,“我不是中國專家👦🏿,我講的很多東西都是聽別人說的”👩🏿🔧。

盡管如此😓🌵,由於克魯格曼作為經濟學意見領袖所擁有的號召力,他的觀點經彭博社✊🏻🫸、金融時報等知名國際媒體的再次傳播,不斷發酵🪗,在國內外形成又一波看空中國經濟的流行聲量。

如何拆解這些唱空中國的言論💇🏻?如何看待地緣政治博弈之下的所謂“傾銷論”以及逆全球化思潮,如何理解當下的中國經濟✵?

張軍教授的辦公室♍️。圖為張軍和教師節期間前來慰問的意昂2官网黨委副書記周虎 作者提供

近日🔷,筆者前往意昂2拜訪院長張軍教授,跟他探討當下中國經濟的輿論焦灼⏱👮🏽。我們從克魯格曼的“唱空中國論”聊起,見招拆招,談到一直高光的中國經濟,從1990年代到當下在海內外掀起的幾場大爭論——“高投資”、“美國失業罪魁”、“中國傾銷論”,直至這些爭論逐漸演繹成中美地緣政治敘事中的故事,再到如何看待克魯格曼的“藥方”,如何理解當下中國政府的治理之策。

張軍教授剛剛從歐洲訪問回來🍱。我們在一張長寫字臺兩側坐下來🥄🙍,品著龍井茶🐜,外面的雨正下著,濕漉漉的空氣裏🏋🏻♂️,有廣玉蘭花味兒🚤🧑🏼🤝🧑🏼。他的辦公室裏,書籍占去了大半🔲,身後的墻上👯♀️,幾貼書畫引入入勝,還有“中國經濟理論創新獎”的掛框,雖小🏊🏽♀️,但份量很重。

張軍不緊不慢地講述😂,在這位關註中國經濟40多年波瀾壯闊進程的經濟學家眼裏,身後那貼書法“處世無畏”,似乎在暗示,這便是他看待中國經濟的態度。

1. 一以貫之的“挑戰者”克魯格曼

克魯格曼對東亞經濟的唱衰,以及此番有關中國經濟的言論,確實應該算是道聽途說,張軍揭開了一個秘密:克魯格曼關於東亞經濟的言論🧑💻🧛🏼♀️,受到了包括埃爾文·揚(Alwyn Young)、劉遵義等很多經濟學家研究結論的影響。他猜測🏔,克魯格曼最近對中國的言論肯定也受到《大失衡》作者邁克爾·佩蒂斯(Michael Pettis)的影響。

邁克爾·佩蒂斯是中國經濟研究專家,北京大學光華管理意昂2教授。他長期生活在北京,但經常會在海外社交媒體上,轉發包括張軍在內的中國經濟學家的文章和觀點。他對中國經濟的看法也“以批評為主”,其主要觀點之一就是“中國高投資低消費的模式不可持續”。

客觀公允地說,對中國經濟高投資低消費的批評,在國內也頗為主流,在西方經濟學家中就更有代表性了📯。比如另一位頗受尊敬的中國經濟專家🦸🏿♀️、加州大學聖迭戈分校的巴裏·諾頓,也長期持此看法。因而他們一直在呼籲中國經濟要實現再平衡🤾🏻♀️,即投資拉動的模式轉變成為消費拉動的模式🎵。但執此論者,普遍忽略了中國所處的發展階段,而是將中國與發達國家放在同一階段等量齊觀。

“克魯格曼對高投資發展模式的批評也算是一以貫之的”🈺,張軍教授說💒。隨後,他講起了三十年前圍繞克魯格曼“東亞奇跡神話論”的那場著名爭論。

1993年🎑,在西方經濟陷入衰退、東歐等前蘇聯國家經濟陷入負增長的時候💆♂️,世界銀行發布了一份《東亞奇跡🔘:經濟增長與公共政策》(簡稱“東亞奇跡”)的報告🙋🏼♀️🕠,從學術層面肯定東亞八個經濟體的優秀表現,並分析了背後原因🦹🏻♀️。這八個經濟體包括日本❄️、韓國、新加坡、印尼👽、馬來西亞、泰國,以及中國香港和臺灣,並不包括大陸。

“長期以來,東亞經濟到底是國家幹預的成功,還是自由化👈、市場化的成功🙋♂️,大家一直是有爭議的。但是主流經濟學家的觀點認為東亞經濟的成功,主要還是應該歸因於市場化、自由化和結構改革的結果。”張軍回憶道♜。

世行報告反映的正是這一主流看法🧏🏼♂️🧎。報告結論認為,東亞國家“實施了一套共同的、市場友好的經濟政策👮♀️,因而帶來更高的積累和更好的資源配置”。簡言之♾💅🏼,就是市場化促成了東亞奇跡👧。

報告發布後,圍繞東亞經濟增長的源泉、政府和市場對經濟的作用等問題,引發了一系列爭議🚜,正由於此,報告作者之一約翰·佩吉透露🙍🏻,《東亞奇跡》成為世界銀行有史以來銷量最大的單行本。其中爭議最大最熱鬧的部分,正是來自保羅·克魯格曼的“單挑”🛻。

1994年,還在斯坦福大學任教的保羅·克魯格曼在美國《外交事務》上發表長文《東亞奇跡的神話》🐋🩱,與東亞奇跡論者大唱反調。他直言🧑🏽🚒,東亞經濟其實沒什麽奇跡可言🚧。這被中國學界稱為“克魯格曼質疑”💁🏿♀️🌛。

克魯格曼認為,東亞的發展模式🧍♀️🏅,無非就是就靠超強的資本和勞動的投入積累實現的🫳🏽⛹️♂️,而不是靠效率(全要素生產率TFP)的提高。因為東亞國家動員能力強,能夠集中更多的資源去投入基建和製造業🧑🏿🎓,這跟前蘇聯的計劃經濟模式沒有多大的差別。

因為資本積累和勞動投入不可能無限增長,因而克魯格曼斷言🎗✌🏼,東亞模式看上去很成功,其實很難持續下去🎪,就是“紙老虎”。

新加坡前總理李光耀(1959-1990在職)

在克魯格曼看來,新加坡就是東亞模式的極端典型。

從1966至1990年之間,新加坡8.5%的年均經濟增長三倍於美國的增長。看似很好,但與其說是靠靈感(Inspiration) 驅動,還不如說是靠汗水(perspiration)驅動的。他引用了埃爾文·揚的數據說,新加坡的投資對增長貢獻從11%漲到了40%🫰,而全要素生產率的提升並沒有給經濟增長作出貢獻,因而“李光耀的新加坡和斯大林的蘇聯就是一對經濟孿生體”,都是單純依賴資源的調動實現的。

後來有消息稱,這番言論惹怒了當時的新加坡總理李光耀🤵🏼,他因此下令拒絕克魯格曼訪問新加坡。

2.中外學者反駁“克魯格曼質疑”

當時,“由於克魯格曼對中國的了解有限”,所以在《東亞奇跡的神話》一文中,對中國的論述僅有幾個片段。

除了質疑了中國官方數據有水分📖,認為中國增長模式與亞洲四小龍無異,克魯格曼還預計,即便按照較低的增長率年均7%計算🕝,到2010年,中國的GDP將達到美國的82%🏐,這將是世界經濟重心的實質性轉變。

1994年的中國🧓⚄,社會主義市場經濟體製正在初步形成🦽,改革開放的推進仍然在摸著石頭過河。因而世行的報告和克魯格曼的批評引起了中國學術界的很大關註。

張軍的印象裏,“當時我和很多專家學者都支持東亞奇跡論的說法🧔🏻,我們認為克魯格曼把東亞經濟一棒子打死,有失公平。”

據張軍回憶,1997年12月,就在東亞金融危機已經爆發的時候🐙♛,另一位中國讀者熟悉🩵、當時在哈佛大學任職的經濟學家傑弗裏·薩克斯(Jeffrey Sachs)和他的同事史蒂文·拉德勒特(Steven Radelet)在《外交事務》發文反駁克魯格曼的結論,讓東亞奇跡論的討論掀起又一波高潮。薩克斯曾在聯合國任職多年,也在多個國家擔任顧問。

兩位經濟學家在《亞洲的重新崛起》(Asia's Reemergence)中認為,”大多數研究人員已經發現,亞洲的快速增長既得益於資本投資,也得益於生產率的提高。盡管投資不能帶來純粹的生產率提高,但一直是國內生產總值增長的主要來源。另外,東亞國家的投資回報率並沒有出現象前蘇聯在1950年代那樣急劇下降的狀況👁,相反一直處於高水平,而且隨著時間的推移下降非常緩慢📉。他舉例說,韓國在經歷了30年的高速經濟增長之後,資金的邊際產出率仍在20%左右,遠高於美國的約11%的水平。”

最後👦🏿,他們的結論是👨🏼🦲🪣,整個亞洲仍有大幅增長的空間:高收入的東亞經濟體在未來30年的增長速度可能會放慢🧑🎓。但中國和東南亞其他國家的收入仍然較低,增長速度應與過去30年大致相同。

亞洲的未來,被這兩位經濟學家言中了。

盡管如此,克魯格曼的國內擁躉不在少數,最明顯的莫過於,過去二十年來學者們對中國高投資低消費發展模式的不懈批評。

據經濟學家林毅夫和任若恩2007年在《經濟研究》發表的文章梳理,“國內經濟學界對於我國經濟增長模式的爭論深受克魯格曼的影響🧏🏽♀️,爭論中許多學者依據克魯格曼的觀點,來評論我國經濟增長模式的可持續性,並提出放棄以要素投入為主的增長模式,改采以全要素生產率增長為主的增長方式”。

實質上,在香港嶺南大學校長陳坤耀、北大教授林毅夫★、北京航空航天大學教授任若恩🫳、中國社會科意昂2鄭玉歆教授等一批中國經濟學家看來🧑🏻🏭,克魯格曼對全要素生產率概念的理解和計算方法上都存在錯誤🥽,因而對東亞經濟增長模式的判斷站不住腳,對中國經濟增長也沒有參考意義。

張軍更進一步說,“況且,克魯格曼並沒有估計過東亞和中國的全要素生產率🌇,他只是使用了其它經濟學家的研究發現而已,如當時在麻省理工大學任教的埃爾文·揚和斯坦福大學任教的劉遵義教授等”。

張軍本人和經濟學家樊鋼也早在克魯格曼的文章面世不久後就發文,批評“克魯格曼質疑”對發展中國家與發達國家所處不同歷史階段進行比較的謬誤之處。他們認為👜,中國需要加快資本積累的時候,旁觀者過分強調全要素生產率增長的貢獻不大🖐🏻👨🏿🍼,實在是吹毛求疵🗄。

張軍教授自上世紀90年代後期以來一直在估算中國的全要素生產率👮🏻。他跟合作者有多篇重要的高引文章發表。張軍的研究發現🏯🌀,“中國的全要素生產率TFP增長一直都很快,而且比發達國家快,只是相對於資本積累的貢獻,TFP的貢獻仍是第二位的”。

新世紀之後,中國的飛速發展沒有改變克魯格曼對中國的態度,這些年他對中國的看空言論明顯口氣更肯定了,盡管沒有一手調查經驗👩🏼🦱,他仍金句頻出👧:

2008年,“中國保持高額貿易順差是政府幹預匯率的結果”;

2011年,“中國經濟會不會崩潰?”;

2015年,“中國經濟五年內會有麻煩”;

2024年1月,“中國經濟正面臨大麻煩”🫃🏻;

2024年5月,“準備好第二個(衰弱)中國的沖擊”……

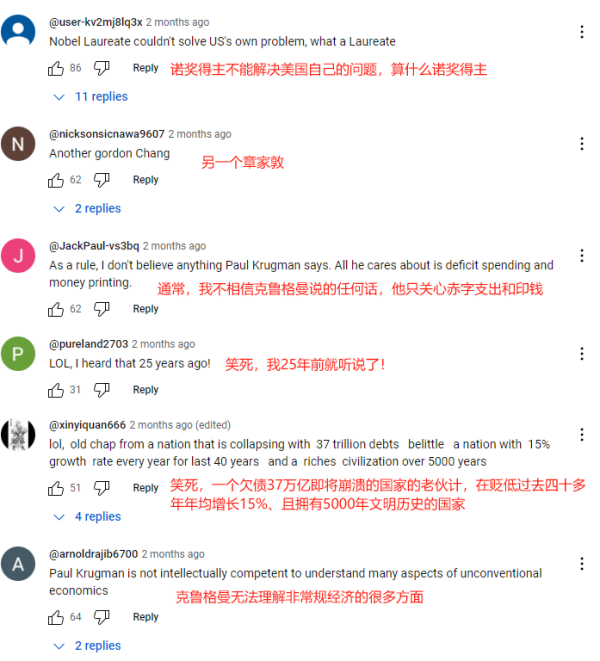

彭博社油管視頻《諾獎得主克魯格曼:中國經濟模式不可持續》前六條高贊評論。

部分評論信息有誤,如中國15%的年均增長率🍶。油管截圖

有趣的是,當國內一些學者還在奉克魯格曼為預言家的時候,海外讀者們的都已經將他視作了“第二個章加敦”(Gordon Chang)。

3.從學府到白宮:逆全球化思潮的演變

“克魯格曼是非常有爭議的人🙀,他喜歡做大膽的預測💁♂️,早期他因為新貿易理論獲過諾獎,但是後來總體上就變成‘公知’了🪻。所以就不能用特別學術的眼光再去審視他後來的判斷。”張軍說。

1970年代末,克魯格曼在新貿易理論上做了基礎性開創性的工作🐝。筆者查閱資料時發現,張軍的師弟、中山大學教授陸家騮早在2008年的一篇文章中就提出🧏,他的新貿易理論蘊含的保護主義邏輯,可能會成為今後西方國際經濟政策的指導思想。

盡管張軍教授不同意這一看法,但保護主義從理論到指導思想的預言,不幸成真了🚣♀️。

克魯格曼在今年5月《準備好迎接第二個中國沖擊》的專欄文章中🦖,描述了美國學界對全球化“從愛到恨”的心路歷程👰🏿,簡要回答了美國流行的中美貿易戰一發不可收拾的原因。

他說,2008年堪稱一個轉折點,金融危機帶來的就業惡化,使他變成了鷹派。他意識到大量的中國產品湧入美國,會“傷害美國經濟”👨🏽🎤#️⃣。於是他建言美國決策者施以關稅威脅中國,直到中國願意讓人民幣升值降低貿易順差♕。但是他的建議並沒有被采納✊🏼。

直到2013年🏇🏻⏩,美國三位經濟學家發表“中國沖擊(the China Shock)”的報告,“言之鑿鑿”對中國出口給美國造成的所謂失業人數做出了估計。該報告成了後來特朗普發動對華貿易戰的理論依據🙊。

不過,在頻繁參與國際學術交流的張軍教授看來💡,美國國內對“中國製造業威脅”的討論,二十年前就開始了。

二十年前,當美國的企業大量將生產轉移到中國或者其他生產成本低的國家和地區,美國的這些大咖經濟學家們,就發生過爭論。最著名的就是西方經濟學泰鬥級人物薩繆爾森和他的弟子、印裔美國經濟學家賈格迪什·巴格瓦蒂之間的辯論🤹。

巴格瓦蒂是《為全球化辯護》一書的作者,他是堅定的自由貿易的支持者。他的觀點代表了一大批擁抱全球化的學者們的聲音。他們認為國際貿易——包括企業從事生產外包而產生的貿易——會提高經濟效率並增加收入🧑🏼🎄。

但是🙅🏽,他的導師💙、麻省理工意昂2的經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者保羅·薩繆爾森2004年在《經濟展望雜誌》上發表文章,質疑美國的收入會因為工作外包到印度和中國而增加🧝🏻🧑🏽🦰。

薩繆爾森提出了一個外包效應模型:假如紐約的一家銀行一直請一家南達科他州的公司來處理其電話客戶服務業務,但隨後轉而用一家位於印度班加羅爾的公司⚓️,這家公司支付給工人的工資要低很多。薩繆爾森認為❇️,即使那家南達科他州的公司解雇的工人最終找到了新工作,新工資也可能要比以前的工資低。薩繆爾森指出,如果外包太普遍,可能會導致美國人收入的顯著下降💱。

但是巴格瓦蒂認為🥩,在薩繆爾森的例子中👩🚀,南達科他州呼叫中心的工人工資由於外包而減少,但銀行的成本也降低了,而這讓銀行可以降低其向客戶索取的價格。在巴格瓦蒂的模型中,消費者因價格降低而獲得的這些收益,足以抵消工人因工資減少而造成的損失,且還有剩余,所以美國從外包中獲得的是凈收益🎧。

不過,事情的另一面被很多人忽視了。生產外包可能同時也會導致東道國——工廠遷入國家收入差距的擴大,也就是說🧗🏿♀️,中國等勞動密集型國家,也在變成世界工廠的過程拉大了收入差距。

“指出這個對等性的經濟學家是2007年諾貝爾經濟學獲得者艾瑞克·馬斯金(Eric Maskin)”,張軍說。

馬斯金提出,全球化造成了中美兩國各自的收入差距拉大🏤🔟,他建議政府要做好就業再培訓 清華經管意昂2官網

據張軍回憶🐴,艾瑞克·馬斯金多年前曾在東北財大和浙江大學的論壇上兩次報告了他跟合作者邁克爾·克雷默(Michael Kremer)教授的研究⛎。他說中美之間存在勞動力結構的錯位,美國企業外包到中國的這些產業,正好吸納了中國勞動力中的大多數,他們受教育水平程度不算太高,通過在跨國企業工廠的工作,他們迅速變成了中產階級🏄🏻♀️。

也就是🔙,美國的工廠外包出去以後⬜️,創造了中國的中產階級,但美國丟掉了自己的中產階級,獲益的卻是美國那些高收入階層。所以🚶🏻,美國的收入差距擴大了🤽🏽,中國沿海地區因為深入參與全球化,和內地的收入差距也擴大了。

在跨國企業轉移生產的過程中,如果政府能夠出臺政策,減少製造業工人失業之後的斷檔期損失(經濟學家稱之為“摩擦”),全球化的結果仍然不是那麽糟糕的。比如🎚,無論是母國還是東道國🤘🏻,對受影響的勞動力進行教育和再培訓。這也是馬斯金的建議,他在演講中提出,美國政府也應做好就業再培訓,以縮小收入差距🧘🏻♀️。

但問題是,這個建議放在美國🦋,似乎沒有實現的可能🙇🏻。而這正是中國的強項➛。

4.全球化是罪魁禍首嗎?

張軍還記得,2012年他在上海與暢銷書作家《世界是平的》作者托馬斯·弗裏德曼見面的情景🛅⚛️。

弗裏德曼是全球化熱情的吹鼓手,當時他的新書《曾經的輝煌》剛剛出中文版🤰🏼,湖南一家出版集團邀請弗裏德曼來中國做巡回演講。其中有一場上海的活動,張軍作為中方特邀嘉賓與弗裏德曼展開對話🐖。

“全球化對於經濟的改變到底是什麽?全球化是否加大了貧富差距🧑🏻⚖️?”主持人拋出了這樣的問題😽。

《世界是平的》作者托馬斯·弗裏德曼🧑🏿🦳,是全球化最熱情的吹鼓手。網絡

中藍傳媒的董事長龔曙光引用了弗裏德曼的觀點回答🤙♗:

當世界扁平化🦒、數字化之後👨🏽🚒,過去的很多職業實際上已經被改變了,屬於人類可供選擇的傳統職業已經變得很少了🧑🍼,因為人腦正在被數字化的計算機器所取代,在這種情況下,托馬斯認為人類最重要的功能和使命應該是創造……創造的能力是每個職場人都必須具備的👊🏼,因為非創造性的工作崗位在未來職場將越來越少👇🏼,而創造性的工作崗位將越來越多。

那時候👨🏻🍳,中美學者對於未來的期待仍然在全球分工的共識之下🚶🏻♀️:在全球化逐步深化的背景下🫒,國家的界限已經被打破🩻,從而形成了你中有我、我中有你的格局💅。

“過去的分工是美國製造汽車👩🏻🦳,中國生產鞋子🏊🏼♀️🕟,這是橫向專業化分工;而今天的分工美國的汽車由許許多多的國家參與生產🧑🏻🌾,飛機製造有40多個國家參與其中👴🏼,這是縱向專業化分工。橫向分工變成縱向分工之後,從嚴格意義上來說,沒有一個國家能夠完整地生產一件產品。” 張軍說。

全球化的確改變了改變了生產方式,改變了就業機會的分布👨👩👦👦。但問題在於各國政府如何應對。

“比如說全球就業機會的轉移,中國往往在這個問題上淪為美國輿論的替罪羊,美國的政治家和媒體經常指責中國人拿了美國人的飯碗🏦🦸🏿♀️,其實是全球化導致全球分工發生了變化。收入差距的確也在拉大🧘🏻♀️,但將來會有一個拐點。最核心的問題是,公眾和政府不可能被動等待這個拐點的發生,而必須要改變政策,來應對由於全球化導致的問題。”張軍在回答主持人的提問時提出了和馬斯金相同的建議🍖。

然而,十年之後,學術界的爭論已經演變成了地緣政治事件。國際上,全球化已經提的越來越少,逆全球化🧛🏽♂️、脫鉤斷鏈、友岸外包、近岸外包、小院高墻開始流行。

張軍的此次歐洲之行🦌,就深有體會:“在歐洲與同行的交流過程當中🏌️,他們已經不再提全球化,大家關心本國經濟的熱情遠遠大於關心全球經濟。現在經濟學界,很多人更關心的是,別人有沒有傷害我?”

數十年來🛠,學界關於全球化和全球分工體系的演變所積累的知識大廈,已經動搖🧘🏽♂️。

“無論是全球化✊🏿,還是全球分工📸,之前沒有考慮過國家之間的邊界🛬,沒有考慮過不同的國家在參與全球化、全球分工的過程,可能機會並不完全均等🛠,獲得的利益的大小可能也不同。”

“這可能還不是最重要的疏忽,最重要的是,當美歐等發達國家的企業把一部分生產活服務外包出去之後🪑🫷🏻,最後發生了什麽?當他們看到中國在接受生產外包的過程中竟然慢慢擁有了自己的自主創新能力👩🏻🦯,甚至到後來可以跟美國競爭的時候,他們怎麽想?”張軍補充道。

這恰好成為影響政治👨🏼、影響選民的主要因素👨🏻🚀。

但是,全球化就是罪魁禍首嗎,逆全球化能不能解決本國的問題?全球化對各國都有利弊,美國有鐵銹地帶,中國的中西部在全球化過程中同樣與東南沿海拉開了差距▪️。中國在過去四十多年,即便滿大街都是國外的汽車,也沒有太多人抱怨⌚️;但中國的新能源車剛剛出口到歐洲,就迅速成為歐美國家朝野討論的敏感話題。為什麽中國和歐美國家在對待全球化出現了截然不同的態度♋️?

因為“歐美國家從來沒有轉型的觀念”,“中國天天講轉型,就是因為我們沒有停留在抱怨上🦶🏼,而是主動適應和應對變化”🚵♀️,張軍說。

”轉型很重要”🙈,張軍強調。他近期對於全球化的思考落腳到了“轉型”二字上。言下之意👨,在張軍看來,全球化並不是罪魁禍首🧑🏿🦰🍬,真正的責任是美西方的民選政府🎶,他們沒有應對全球化實現轉型的機製和頭腦。

5.中國的成功故事🚵🏼,是成功應對全球化的故事

張軍在歐洲的時候,西方政客和輿論“克魯格曼”式批判“中國傾銷產能”的言論正盛。他去了法國、比利時和芬蘭等地,接觸到很多人📣,走到哪裏都會被問起,對“中國的產能過剩”怎麽看?

張軍提醒說,如果用“產能過剩”這個詞來批評中國,是完全忘記了我們都生活在全球分工格局下的現實🙍🏻♂️。

“如果說,這是中國輸出產能⚁,這本應是褒義詞,而不是貶義詞🏄。因為這就是全球化的含義,這也是全球分工格局形成的一個完美的結果。”

“不僅如此🤷🏼♂️,如果僅僅關註輸出產能🔔,其實就完全無視了中國是一個進口大國的事實。”張軍補充說。

中國每年從發達國家進口大量的農產品、關鍵零部件、軟件🕹、集成電路板等中間品和高精尖技術產品。除此之外,中國的服務貿易還長期保持逆差。比如2023年,我國服務貿易逆差達到2294億美元。那麽誰在輸出服務呢?誰在輸出那些高端的產品和技術↙️?正是發達國家。那麽,發達國家向中國的大量出口是否也可以定義為對方在傾銷過剩產能?

“如果中國沒有參與到國際分工🧏🏼♂️,如果中國沒有成為製造業的中心,我覺得發達國家的福利狀況會比今天更糟🍴,而不是更好”,張軍強調💐。

為什麽從上世紀八九十年代開始,發達國家會經歷20年“大緩解”時期。“大緩解”是伯南克提出的概念🪤,意思是指“低通脹的繁榮”🧮,經濟很繁榮📑,生產力增長很快🪪,但又不經受通脹的困擾。美國的老百姓因而享受了大量來自於中國的廉價優質的產品,這正是國際分工形成的。

“對任何國家來說✂️,全球化並不都是福音。如果你因為接受外包而被長期鎖定在低端產業軌道上,或者你過早開放市場毀掉了本國脆弱的產業,這些都是風險🔣。”

1980年代以後,全球化的進程不斷加快🏌🏿♂️,但全世界真正能借助參與全球化而崛起的經濟體並不多🥻🤰🏽。中國是極少數成功的案例。看上去中國的確抓住了這個機遇👨🏻🔧,深度參與了全球化👨🦱👇,很好地發展了自己的製造業並實現了經濟高速增長。但西方有多少人思考過:中國的成功是必然的嗎🚄?是因為全球化偏愛了中國嗎?

2012年3月🚲,蘋果CEO蒂姆-庫克(Tim Cook)參觀新落成的富士康鄭州科技園工廠的iPhone生產線 新浪科技

十多年前,海外內媒體都還在關註中國的“血汗工廠”。而中國國內,從高層官員到民間👩🏻🦯,“中國人生產1億件襯衫才能買得起美國一架飛機”的哀嘆,何嘗不是中國對全球分工格局中獲益較少的憤懣和抱怨。然而🧑🏽🎨💂♀️,吊詭的是,中國今天反而成為被攻擊的對象🧑🏼⚖️。

“中國的故事不是全球化成功的故事👮♀️,而是中國應對全球化成功的故事”🙍🏻♀️🍉,張軍說。“跟很多發展中國家一樣📚,中國利用發達國家的生產外包從事加工出口業務。但加工出口只是故事很小的一個部分,中國真正成功的地方是鼓勵本土企業與外資組建合資企業🤵,推動自己的製造業轉型和升級”。

張軍解釋說🉑,中國沒有過早開放國內市場,這種循序漸進的開放態度,使得我們的製造業在面對大量的國外產品湧入時有了騰挪和成長的機會👾;否則我們在計劃經濟年代搞起來的大多數製造業早就崩潰了🫚🕟。

搞合資企業一方面可以為國際上的跨國公司服務中國消費者提供機會🚴🏽♂️,更重要的是,“保存了我們的產業基礎、配套能力和人力資本,一旦有了學習先進技術和管理經驗的機會,這些重要的資源很快就會被調動起來🧔🏿,中國本土企業就是這樣迅速成長起來”。

“主流經濟學家的觀點並沒有徹底否認全球化🏋️♀️,也沒有主張逆全球化,而是在討論未來如何造就一個對更多國家更安全的全球化”,張軍說。

“但是包括主流經濟學家在內的西方知識分子還沒有真正意識到,為了獲取來自全球化的好處,轉型是不可避免的挑戰。他們的政治家很明顯走得更遠了🤰🏿,面對來自底層的樸素呼聲👩🏼,他們不是自責,而是找替罪羊背鍋,而中國就成了全球化的背鍋俠🧖🏻♀️。”

6.家庭消費支出太低?克魯格曼其實是不了解中國

再回到克魯克曼對中國經濟的批評和藥方。

如果說1990年代,克魯格曼所謂“高投資高積累不可持續”的觀點,對中國而言,是在錯誤的時間提出不合適的判斷,那麽此時,當中國經濟總量已經位居全球第二,經歷了四十多年的改革開放📖,在新的高質量發展階段,國內學者包括官方文件也在強調改革如何讓百姓有更多獲得感、促銷費推動經濟增長的時候🥡,如何再去審視克魯格曼的藥方?

張軍認為🪿,東亞模式投資占GDP比例高、消費相對發達國家占比低,的確比較突出⇢,這是事實。但也不能把它看得過於糟糕。

很多年前,張軍和中歐國際工商意昂2的朱天教授就開始關註中國消費率低的問題。張軍認為🧈,國際上來看,東亞的家庭消費占比普遍較低的問題,這背後有兩個原因😣。

其一是與東亞的人口結構變化有關⛹🏼♀️。東亞經濟快速崛起的時候,追趕發達國家的速度特別快,東亞的人口結構轉變也是一樣🐲,那就是生育率出現斷崖式下降🫔🐈。

“為什麽東亞人的生育率比其他地區下降的都要劇烈,這與教育有關🤜🏼。過於註重教育,這是東亞國家的傳統;而女性教育水平越高,生育意願越低。”

在共和國第二次嬰兒潮時期(指1962-1973),每個父母都會生四五個孩子🙏🏿。在經濟條件不寬裕的情況下🙋♀️,有限的資源一定會給男孩,供他們讀書。那時候70%左右的人在農村,更加會如此👄。由於女孩缺少教育機會🐐🤸🏼,她就無法進入職場,就只能進入婚姻市場。

而到了計劃生育時期🤛🏽,一個家庭只能生一個孩子,因而女孩得到的教育機會迅速增加了。因而家長會把所有的資源都投到小孩身上👱🏼♀️🤼,擇校🚴🏽♂️🫛、補課、學技能,無所不用其極。

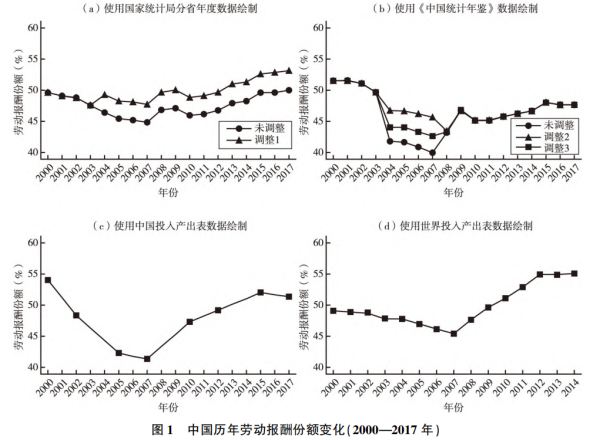

中國的家庭消費占比較低背後有統計低估的原因🧑🏼🏫。圖為張軍和諾貝爾經濟學家保羅·羅默 作者提供

特別是女孩🧎🏻♂️,一旦有了教育機會🕷,在中國應試教育體系中,勤奮起來比男孩表現更優秀🚚。所以她們在職場上的準入機會🤽🏽♀️、工作表現,也往往比男生更好。越是這樣,她們越是不願意進入婚姻市場,因為結婚生子會讓她們在就業市場蒙受損失。

韓國也是如此,教育內卷大幅度地提升了家長對小孩教育的投入。教育投入越多,女孩越不願意進入婚姻市場,因為她們要在勞動力市場獲得與前期投入相當的回報🐴。

這就是為什麽我們的生育率這麽低的原因🦬。低生育率和少子化,促使低的消費支出🤔,這成為影響整個東亞家庭消費占比偏低的因素。

另外,根據張軍和朱天的2015年的一項研究,中國的家庭消費支出占GDP比例當中,僅僅住房消費一項,至少被低估了6個百分點。他們的研究發現,統計局對中國居民居住消費支出的估計方法和數據存在問題,造成住房服務的消費支出被明顯低估🦵🏽。

另一個導致居民服務消費支出偏低的原因是政府提供的公共服務相對發達。國家在基礎設施建設、治理汙染🕌、城市治理方面的投資👨🏽🌾,為老百姓提供了廉價的公共品,這自然會減少家庭在公共消費上的支出。比如說,上海的公共交通很發達📁,這一定程度上抑製了汽車的購買量。

所以👰♀️,張軍認為,在做家庭消費占比的跨國比較時,除了要考慮匯率扭曲的因素之外⬇️,最簡單直觀的辦法是把政府的公共消費開支(約占GDP比重約16%)也考慮進去👩🏿🦱,這樣才能更真實的反映中國家庭的消費規模📨。

因而👨🏽⚖️,在張軍看來,克魯格曼所說的中國家庭消費支出過低的現象,雖然確實反映了中國高投資高增長的特征⛵️,但也需要謹慎對待。

7.平衡術🧼:擴大投資促增長還是擴大福利保民生?

不過,又如何看待中國國民收入分配第一次分配中🍬📝,家庭部門比例相對較低的事實?

過去一段時間以來,很多經濟學家都關註到了,我國的國民收入第一次分配中🪴,家庭部門比例相對發達國家較低的狀況。

張軍說,收入端的家庭占國民收入一次分配的比例🧑🏻🎤,與支出端的消費支出占GDP比例,其實是一體兩面的關系🥓,都是衡量一國經濟惠及百姓的重要指標。

“我們要看到這些年的變化趨勢,居民部門的分配比例是在不斷提升的,勞動報酬占國民收入的份額也是在上升的。”

根據羅誌恒的研究,以2008年為分水嶺,從1992年到2008年💊,我國的國民收入分配中👧📿,居民、企業和政府三大分配主體中🫳🏽,居民部門的比例是處於下降趨勢的♿,占比從65.47%下降至歷史低點56.99%🍥。但是自2008年開始👍🏼,這一比例逐步上升🔠。截止到2018年,居民初次分配收入占比回升至61.19%🛶,企業收入占比則下行2.89個百分點至26.03%🦴。

張軍和學生的研究也發現🌈,構成家庭可支配收入主要部分的勞動收入占比從2007年的48%🔙,上升到了現在的約56%。勞動收入占比(Labor share)是指一定時期全部勞動者勞動報酬占GDP的比重☕️,它體現了社會最終產出在勞動和資本之間的分配比例。

作者論文截圖

勞動收入占比的上升背後的原因主要就是工資的上升🧽。工資為什麽上升🈁?一方面是市場力量推動的,比如某些行業的勞動力短缺帶來工資的上漲🤚🏽;另一方面,我們看到這些年國家層面,對涉及到家庭收入補貼方面的公共政策多了一些📑,尤其是對中低收入家庭和農村地區的家庭收入支持的政策開始多了。

張軍甚感欣慰🔭,他說,過去幾十年來,中國政府經濟工作的重心就是基本建設,就是投資-生產-再投資,現在家庭相關的公共政策日漸進入政府視野,這也是他這幾年裏一直在呼籲的。

這些年如扶貧、加大社保投入🦻🏼、基礎教育向公立學校傾斜🔠、汙染防控👨🏽⚖️、生態保護等等相關領域政策的出臺,都在表明中國政府的發展政策在逐步向以家庭為中心的公共政策轉變。

以教育為例,如果能夠通過政府的補貼🖐🏿,解決教育的內卷問題🧑🏿🦳,實際上就相當於增加了家庭的收入;再比如養老問題,很多人願意居家養老👷🏽,如果政府能夠出臺系統性的公共政策來解決養老服務的供給問題,這些都是未來家庭為中心的財政繼續解決的問題🧜🏼。

張軍認為,中國經濟的基本盤已經非常大了🌹,在當前全球經濟的低迷期,公共政策已經變得越來越重要了👐🏻🏋🏼♂️:既然大規模投資推動增長的效益在下降,與其將投資變成債務或者爛尾樓浪費掉🛑,不如及時調整財政支出的結構和模式,將更多的公共支出直接運用到家庭上🧑🦲,在住房、醫療、育兒和養老方面給予家庭、尤其是中低收入家庭更多支持🐈⬛。

8.尋找黃金法則:中國經濟的治理之策

多年前,乃至今日🛏,很多學者比如朱天🏌🏻♂️、余永定和林毅夫等人,仍然堅持通過擴大投資促經濟🧑🍳✷,保持合理的增長。那麽在地方債務壓力較大的當下🤠,如何既保證增長,又提高家庭福利上面的財政支出🍉?

“東亞經濟體在經歷了高增長階段之後,都曾經出現了補舊賬的過程——即財政支出從以基本建設為中心轉向以民生為中心🤵🏽♀️。在早期階段兩者並不矛盾,但發展到一定階段🙅,兩者的矛盾就會慢慢出現🪚。如果不合理應對和轉型📏,可能會引發社會問題激化社會矛盾🧖🏼。”張軍說。

從理論上講🫶🈳,朱天教授一直強調“新三駕馬車”🤷🏽,即索洛模型中推動經濟中長期增長的三要素——投資、教育和技術進步,投資才是推動經濟增長的引擎🧜🏽♀️,而不是消費,“但如果經濟確實面臨需求端的短期問題,我們就不能用長期方法去解決短期問題了。”

索洛的新古典增長模型是1950年代提出來的🧍🏻。1961年的時候👨🏼🚒,經濟學家埃德蒙德·菲爾普斯把人均消費作為一個社會福利目標,納入索羅模型,推導出了“經濟增長的黃金法則”。即🔬,在滿足某些條件下👁🗨🤟🏻,經濟增長存在一個動態最優化路徑,既實現了勞動和資本的最優化配置𓀒,也實現人均消費的最大化。菲爾普斯後來因此而獲得2006年諾貝爾經濟學學獎。

不過有意思的是👷🏻♀️,當前中國經濟盡管面臨需求恢復乏力的局面🦸🏻,中央一直沒有出臺大家期望的重磅財政政策和貨幣政策,這令各方十分不解🧑🏿🦳。張軍說🧚🏽♀️,“這就是中國經濟與日本經濟的不同”。

張軍認為,辜朝明的藥方不適合中國。圖為網易經濟學家年會上張軍對話辜朝明。

網易前不久張軍和經濟學家辜朝明討論了辜氏開出的“中國藥方”⛄️。辜朝明認為中國當下要采取積極財政政策,加大國家和公共部門的支出以避免資產負債表衰退的出現;而張軍認為👮🏿♀️,這是火上澆油〰️。

“中國經濟跟當年的日本經濟很不一樣♑️,中國的問題恰好是公共部門和政府公共資本支出太大了🫛,民間投資動力不足💂🏼♀️,這是造成經濟放緩的原因👮🏼♀️🏐。這時候再要政府去擴大公共資本支出來阻止放緩🗓,是不可能見效的”🕷。

在張軍看來,這大概解釋了當前中國政府為什麽非常小心謹慎👋🏽,不想在短期與長期之間做簡單的非此即彼的選擇🫨🧿。不想為長期目標而忽視短期問題,更不想為短期問題而犧牲長期目標。這也給外界留下了宏觀調控政策相當克製的印象。比如🕞,目前的利率太高不利於擴大投資➔,但利率也不能太低👀🏨,太低了會刺激很多無效的投資和壞賬的積累,造成巨大風險。“這確實很像在追求一種菲爾普斯的‘黃金法則’”,張軍說。

從當前央行負責人的發言即能夠看出端倪🟣,央行行長潘功勝在6月份的一次發言中說💇🏽♀️:

在調控中我們將註重把握和處理好三方面關系☯️:一是短期與長期的關系。把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為重要考量👭🏻,靈活運用利率👩❤️💋👩、存款準備金率等政策工具,同時保持政策定力🛸,不大放大收🕳。二是穩增長與防風險的關系◀️。統籌兼顧支持實體經濟增長與保持金融機構自身健康性的關系,堅持在推動經濟高質量發展中防範化解金融風險。三是內部與外部的關系。主要考慮國內經濟金融形勢需要進行調控,兼顧其他經濟體經濟和貨幣政策周期的外溢影響↖️。

盡管多方呼籲中央政府采取更進取的宏觀調控政策去刺激經濟,但中央一直保持克製,沒有采取美國式的激進政策👩🏫:要麽暴利加息👌,要麽零利率搞天量寬松等等。

“我覺得中國宏觀管理當局這麽做也是煞費苦心,主要是因為面臨的約束條件太多了💆🏼♀️,冒進突破意味著風險”,張軍說💃🏿。

在這種情況下📦,很多宏觀政策不得不變得很具體細碎,需要根據情況不斷調整。面對房地產行業的大重整,中央政府出手介入房產存量的消化🚴🏿♀️,用於住房保障🎖;對於地方債務化解難題🙆🏻♂️,則又采取“白名單製”,對12省份債務負擔重的省份提供帶條件的資金支持👴🏻,而且這個“白名單製”化債方案,正在向其他19個省份推廣📖。

古語有“治大國如烹小鮮”🐆,進入新質量發展階段的中國經濟👼🏻,面臨國際國內復雜的環境🙋,眼前的挑戰很多:經濟恢復力道不足,房地產以及地方債務問題待解,生育率快速下降🫅🏽🧝🏼,人口老齡化日益嚴峻,等等🕞。在張軍看來,高層不得不采取“soft push”🛣🚏,以柔克剛,即用柔和的辦法,去緩解種種眼下的難題🥋。“既然要實現經濟穩中求進的目標,這或許是當前治理經濟的最好辦法”🧙🏿♂️,張軍說🙍♀️。

返回頂部

返回頂部